|

|

|

VISITA AL MUSEO ETNOGRAFICO DI TEODONE - OTTOBRE 2004 |

|||||||||||||||||||

|

Museo Etnografico di Teodone (Brunico)

Oggi anche se la giornata non è soleggiata, abbiamo deciso di andare a visitare il Museo Etnografico di Teodone, una frazione a circa due chilometri da Brunico. Partendo da Trento con l'autostrada si procede verso nord, verso la val Pusteria, uscendo al casello di Bressanone. Da Bressanone si procede quindi verso Brunico, distante circa 40 Km, passando per Novacella (nel cui convento dei Cappuccini è conservata la Bibbia più piccola del mondo; qui si può anche assaggiare dell’ottimo vino e dello speck, entrambi prodotti in proprio) e per la ristrutturanda Chiusa di Rio di Pusteria(antico avanposto di confine), si entra in Val Pusteria seguendo il corso del fiume Rienza fino ad arrivare al capoluogo Brunico, città d’arte che di recente ha

celebrato il cinquecentenario della morte del suo cittadino più illustre, il pittore Michael Pacher. Una volta in città si prosegue verso nord per 2 Km fino ad arrivare a Teodone, si costeggia l'ex casrma degli alpini, si gira a destra e in appena cento metri si arriva nel parcheggio del museo degli usi e dei costumi popolari, con fedeli ricostruzioni dei tipici masi tirolesi che è l'orgoglio e il

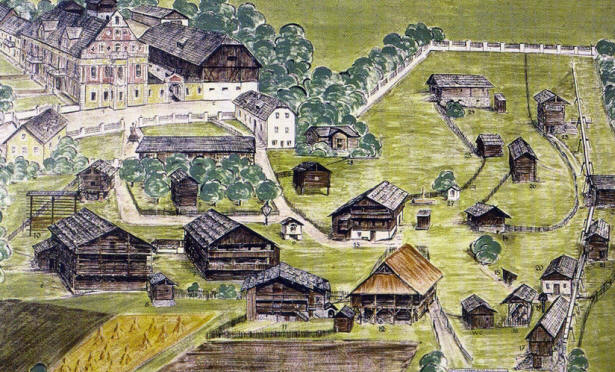

ingresso al museo sono per gli adulti di Euro 3,60, la guida bisogna prenotarla, ma per ulteriori informazioni: Tel.0474 552087. C'è la possibilità di fermarsi in un'area adibita a pic-nic nell'area parcheggio ( per la consumazione della colazione al sacco ). Comunque del museo fa parte anche un ristorante con una bella stube rivestita con legno di cirmolo. Si può anche prenotare telefonando allo 0474-550781, per degustare i piatti e gli spuntini tipici del luogo.Il museo degli usi e costumi della Provincia di Bolzano venne fondato nell' anno 1976 e ha la sua sede a Teodone e presso Brunico. È un Museo Etnografico, parzialmente all'aria aperta. Il centro del museo è il maso padronale <Mair am Hof> una delle quattro masserie(Meierhofe) di Teodone. La residenza signorile da testimonianza del modo di vivere dei signori dell'epoca. La casa si presenta come un maso appaiato con la fronte rivolta verso il sud. I tetti hanno lo spiovente tronco, così caratteristico per la Pusteria, sulla casa signorile risulta spostato da un frontone finto con nicchia per campana. Versu il lato sud, gli edifici, sono collegati da portali e da un frontone a volute. Due portali con colonne di granito ornano la parte ovest. I due balconi sovrastanti sono muniti di inferriate panciute in ferro battuto. Anche le finestre e le porte dei balconi hanno delle inferriate. La tinteggiatura della casa si tiene molto sul sullo scuro, un cupo color rosso che volge quasi al lilla. Il lato a sud e e quello a est sono alleggeriti da figure architettoniche simulate con colonne, balaustrate e pietre angolari dipinte. Il lato frontale è interrotto da un Erker quadrangolare che al secondo piano è sormontato da un balcone panoramico con inferriata panciuta. Sulla parete dell'Erker è dipinta una meridiana. Una donna graziosa dall'aspetto giovanile in piedi su un podio si sta accomodando, in un ampio arco, la gonna ricca di pieghe e ben ornata di pizzi. Fra le delicate guarnizioni di pizzi sono indicate le ore in cifre romane, sopra le quali nei giorni di sole, scorre muta e costante l'ombra dell'asticella: simbolo del tempo che fugge in silenzio. Accanto allo zoccolo, dove poggiano i piedi della donna, si vedono gli stemmi degli Sternbach e dei Mohr, i costruttori della stessa. In casa si entra attraverso uno dei due portali di pietra, che si trovano dalla parte dei due spioventi. Accanto a questa costruzione, uscendo dal portone, attraverso il cortile sorge il maso tipico del contadino tirolese che gestiva il suo podere con intendimenti di autosufficienza. La tipica casetta del piccolo colono,con un grande cortile e un grande padiglione con soffitto a culla e una volta acuta, conduceva alle stalle situate ai due lati, per esse con soffitto a volta, a da lì si accadeva al fienile. Il cortile centrale serviva per riporvi i carriaggi, le carrozze e le slitte. Quì viveva il colono, ossia lo strato più basso di questa piccola comunità. Nelle rimesse si possono toccare con mano le opere più importanti della tecnica popolare come il mulino, la fucina e quant'altro servisse per i lavori quotidiani. Un giro contemplativo attraverso questo museo può ricondurre i nostri pensieri alle radici dalle quali alcuni di noi hanno tratto origine, cioè dal ceto contadino. La villa e il maso attiguo, vennero edificati tra il 1690 ed il 1700 dal barone Anton Wenzl zu Sternbach sulle fondamenta di un antico caseggiato residenza del fattore dei conti di Gorizia. Verso la fine del XVIII secolo il maso cambiò di mano, passando in proprietà ad una famiglia contadina. Dal 1924 al 1984 fu sede di una Scuola di Agraria e di Economia Domestica. Gli edifici sono rimasti essenzialmente nel loro stato originario, a prescindere dall'arredamento che è stato arricchto con esemplari rarissimi reperiti nell'arco di anni e perfettamente ristrutturati e funzionanti. Il complesso è una tipica fattoria signorile. Rispecchia il modo di vivere di una classe dominante, numericamente limitata, la nobiltà rurale, la quale, come gli appartenenti alla borghesia agraria che abitavano nelle piccole città, aveva la propria base economica nell'agricoltura.

All'antico arredamento della casa appartiene una Stube barocca che ai suoi tempi serviva certamente come stube del personale del Mair am Hof. La famiglia Mutsch Lechner, che è stata proprietaria del «Mair am Hof» dal 1790 si è fatta immortalare sopra l'armadietto a muro (1798). Di tutt'altro tipo è l'antica stube originaria dello Tschaggenhof in Val Passiria e che è stata qui trasportata e rimontata. Si tratta di una piccola costruzione in tronchi massicci dotata di tetto a sella che è stata rimontata dentro un ambiente precedentemente destinato a cucina. Dovrebbe trattarsi della stube più antica fra quelle che si trovano esposte in un museo. Molto ricca e variata è l'attrezzatura domestica che serviva a cucinare e a preparare i cibi. Nella casa contadina venivano usate molte scodelle di legno, meno usata la ceramica e più tardi vennero impiegati anche rame e latta zincata. Il vassoio per i krapfen e le zuppiere per i knodel, prodotti da vasai pusteresi, sono caratterizzati dalle loro dimensioni e dalle decorazioni.

|

|||||||||||||||||||